クラス概要

対象

小学5・6年生

定員

各クラス 6名

回数と時間

月1回(8月休み)年11 回

1回 90分

受講日時

詳しい日程や時間につきましては、年間スケジュールをご覧ください。

プログラム

感染症対策の観点より、実験内容の一部変更を行うことがあります。

※センター北教室もプログラムは同じですが、実施月が異なる場合がございます。詳細はコズミックジュニア(受付時間 平日10:00-19:30 045-482-7883 または ybc@kidsfore.co.jp )までお問い合わせください。

2025年度

ブタの胎児を解剖し、ほ乳類の体のつくりを調べます。本格的な解剖ですので、希望者のみの参加とします。通常とは別のクラスで行います。詳細は講師より直接説明します。(希望者のみ・3月頃実施)

たくさんの歯車を組み合わせてみましょう。何個まで動かせる?力はどうやって伝わる?

にわとりの頭を解剖します。鳥の脳はどんな特徴があるのでしょう。(血は出ないので、大丈夫です)

真っ赤なイチゴはおいしそうです。イチゴ味のかき氷シロップは真っ赤ですが、イチゴをしぼった赤ではなさそうです。食品に使われている着色料について調べます。

気象情報を聞きながら、本格的な天気図作成にチャレンジします。自分で天気予報が出来るようになるための第一歩!

一口にプラスチックといっても様々な性質があります。容器、製品についている文字、PP PE PVC などは、すべてプラスチックの仲間です。これらをどのように使い分けているのでしょう。実験を通じて考えます。

マイクロプラスチックが危ない!!とテレビや新聞で大騒ぎです。私たちも調査をしましょう。ところで、マイクロプラスチックってなに?

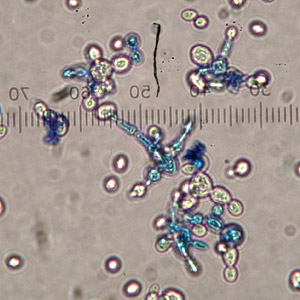

カビは好きですか?育てたことはありますか? 本格的な顕微鏡を使って観察してみましょう。カビの美しさに驚くハズ!きっとあなたも、カビマニア♡

※事前に自宅で行う課題があります。

(注)南方熊楠は粘菌学者

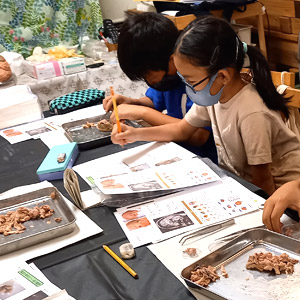

フクロウは、消化できなかったものをかたまりにして、吐き出す習性があります(ペリット)。このペリットを調べて、野生のフクロウが何を食べていたのか調べます。 テーマは食物連鎖です。

アサリの解剖、調査をします。 生物学の手法(調査→分析→考察)に沿って、研究の進め方の一例を体験します。難易度高いです。

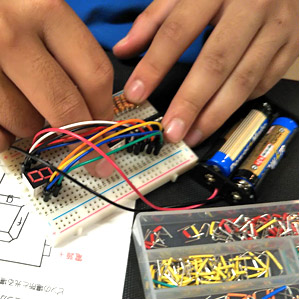

LED工作応用編。電気回路を組むと、あんなものまで作れます。自分流にカスタマイズして、お気に入りを手に入れよう。(6年生はさらに発展的なものを作成します)

中身の見えない箱、何が入っているのでしょう。どうすれば中身を知ることが出来るでしょう。その手法は皆さん自身で論理的に考えていただきます。難易度高いです。